后浪汗青堂丛书,全景式地展现了近代中国风云变迁。

《五四运动史》:研究五四运动、了解近代中国,难以逾越的一部经典著作。

《帝国的切口》:透过在华洋人的视角看历史,将中国史置于世界史视野下。

《太平天国革命运动史》:本书是太平天国研究大家简又文的代表作,是太平天国研究的集大成之作。

《清朝与中华传统文化》:一部关于清朝的百科全书。

《冲击与回应》:本书通过选取近代历史文献中的部分核心史料和经典篇章,全景式地展现了近代中国几代先锋人物对现代化道路的探索。

海盗与启蒙真实的利博塔利亚

本套装共十册,涵盖美国、日本、罗马、以色列等国家与世界战争和格局。包含《分裂的共识:一部全新的美国史(全二册)》《简读日本史》《罗马史纲》《中世纪:权力、信仰和现代世界的孕育》《战争:人性、社会与被塑造的历史》《大城市的兴衰:人类文明的乌托邦与反乌托邦》《以色列的诞生:全新修订版(全四册)》。

《分裂的共识:一部全新的美国史(全二册)》本书以时间为序为我们展示了:美国国家的创建及其经历移民、战争和发明创造后的扩张;陷入内战;卷入欧洲战争;成为世界强国以及“二战”后在建立现代自由国际秩序(法治、人权、开放边界、自由市场)中扮演的角色;美国的对外冲突,对内面临的种族歧视问题;今日美国的分化与分裂。

《简读日本史》本书以多元视角与理解路径,解答关于日本的所有困惑,也为认识中华文明的独特性提供一个参照物。

《罗马史纲》本书以“史纲”的写作方式,围绕“超大规模共同体”这个核心概念勾勒罗马历史的发展进程,并由此模型透视西方历史和文明的一个关键发展阶段。

《中世纪:权力、信仰和现代世界的孕育》本书精彩地呈现了人类历史上最壮观的多元时代,有力地揭示了现代世界从中世纪脱胎而来的历史逻辑,同时细腻地与读者一起品味从“混乱”中寻找自我定位的历史智慧。

《战争:人性、社会与被塑造的历史》本书集中讨论了大量颇具争议的话题:战争是何时开始的?为何战争被描述为所有人类活动中最具组织性的?为何战士几乎都是男性?战争是否曾在我们的控制之下?

《大城市的兴衰:人类文明的乌托邦与反乌托邦》本书中,作者回溯7000年前的城市起源,勾勒延续至今的城市发展史,以此揭开“什么造就了城市”的真正奥秘。

《以色列的诞生:全新修订版(全四册)》一部波澜壮阔的以色列建国史巨著,也是一曲令人唏嘘的卫国英雄之悲

崩盘:小冰期与大明王朝的衰落

❄️国际著名汉学家卜正民教授倾力巨献,首次用灾荒价格揭示明朝灭亡的气候密码。

❄️一书还原明朝人生活的成本以及气候剧变下普通人的真实困境。

❄️一部兼具学术性与通俗性的全球史、明清史、价格史及气候史。

❄️“中国学贡献奖”得主、国际著名汉学家卜正民教授继《纵乐的困惑》又一明代力作!

❄️透析明朝崩溃之因,亲证百姓之无尽深渊。

❄️4副图、6次深渊期、15张表格、777份灾荒史料是明朝崩盘的见证

【编辑推荐】

◎国际著名汉学家卜正民教授倾力巨献,首次用价格数据完整揭示明朝灭亡的气候密码。

卜正民荣获美国历史学会费正清奖提名,2023年获得“中国学贡献奖”。开创“环境史”研究新范式——“灾荒价格作为气候指标”,此著作是卜正民史学观在明代历史上的落实。

◎为明朝灭亡提供新的解读方式。

对于明亡的历史,有人说崇祯能力不足,有人说明朝政府腐败,还有人说白银流入导致明朝物价崩溃以及满人入侵等,众说纷纭。本书从气候史、社会史的角度入手,通过考察小冰期与人民生活的互动,指出社会环境压力在逐渐挑战人民生活的极限,直至崩溃。另作者从全球史角度,指出明朝已融入世界贸易之中,在这经济高度发展阶段,明人出现了与传统相区别的富人,即因贸易而出现的新阶层,并指出从现有材料看,白银流入只影响奢侈品的价格,大多数以农业为生的明人可能都不知道自己处于全球贸易网络之中,对此部分人的影响微乎其微。

編輯鍾叔河——紙上的紀錄片

編輯家鍾叔河的故事,是中國現代出版史上一個堂吉訶德的故事。

他拖過板車、坐過牢,五十歲才開始編輯生涯;憑着自己的學問、膽識與堅持,出版多部重要作品,啟蒙了一代讀書人。

鍾叔河,編輯家、學者、散文家。1931年11月,生於湖南澧縣,成長於平江和長沙。在反右派鬥爭時被開除公職送勞動教養,其後在街道上「自謀生活」12年。1970年被捕,以「惡毒攻擊偉大的無產階級文化大革命」的罪名判刑10年。1979年被徹底平反後,開始其書籍編輯生涯,策劃編輯出版了「走向世界叢書」、《曾國藩全集》、《古典名著普及文庫》、《周作人散文全集》等多部深遠地影響中國出版界的作品。

刺秦:重新认识秦王朝

以非典型史料突破传统叙事,跨学科推理补全证据链

深挖反常识细节颠覆认知,还原人物心态和历史现场

史学界“福尔摩斯”,历史推理写作开创者——

李开元教授重磅新作,《秦谜》姊妹篇

《史记》名篇精准细读,侦破“荆轲刺秦”真伪虚实,重绘口述历史画卷

大胆假设,神游谜案,以李斯《谏逐客书》对秦朝速亡提出新解

荆轲刺秦王为什么失败?

如果荆轲刺死了秦王,历史将如何演变?

《谏逐客书》对秦朝速亡起到了怎样的作用?

为什么说秦崩的教训在汉兴的经验中?

鸿门宴上,项羽为何不杀刘邦?

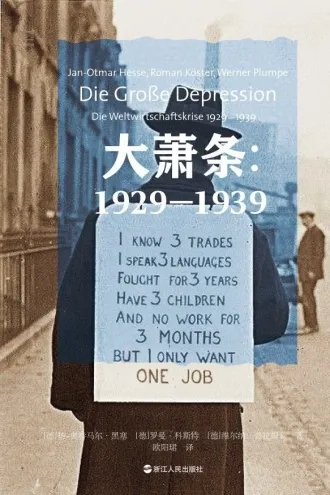

大萧条:1929—1939

是一部剖析20世纪20年代至30年代西方世界经济危机的历史著作。

现今的经济学研究一直将焦点放在20世纪初期的经济危机,试图将它研究透彻以避免人类重蹈覆辙。围绕这个话题,学者们推出了很多理论,比如这次经济危机是否因为德国、美国领导人的行为加剧;西方各国政府在危机中是否鼓励了极端主义;人类应该怎样认识新的经济危机;在当今正在发生的金融危机中,应该采取怎样“正确”的行动?

对于这些问题,三位作者在书中作了回答,同时细致地阐述了经济危机发生的原因、机制;评论了政府的策略;总结了解决危机的策略,让现今的读者在阅读本书后能对经济危机产生更深层的认识。

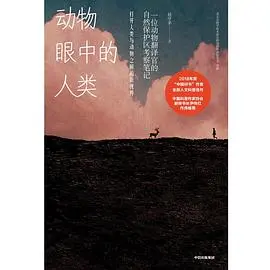

動物眼中的人類

这是一部动物学和生态学领域的大众科普作品,阐述了人和动物之间的复杂关系。这也是一部自然保护区动物观察笔记,反映了一名动物学、生态学研究者对人与自然该如何和谐相处的透彻思考。在人类认识动物的时候,动物也在认识人类。人类怎样对待动物,动物就如何反馈人类。动物眼中的人类是怎样的?保护物种的意义到底有多重要?野生动植物如何影响人类文明的进程?人与动物的战争史如何影响了彼此的进化?为了适应人类,动物做出了哪些改变?我们又该做些什么,才能与它们和谐相处?立足于作者在白水河、唐家岭、卧龙等多个自然保护区的一线考察经历,这本书生动地讲述了猴子、羚牛、野猪、水獭、蛇、松鼠、蚂蚁、蜜蜂、大熊猫、猫头鹰等各种各样的动物与人类的互动,让读者了解野生动物的生存现状,反思人类和动物之间到底是怎样的关系。

分歧与团结:以色列社会的运转逻辑和活力来源

國家與農民——二十世紀上半葉中國知識份子的想像

二十世紀上半葉的中國知識份子給予農民前所未有的關注,他們在農民身上找到了中國民族危機的根源,並看到了解決民族危機的希望。在知識份子的設計中,革命和改革是復興中國的兩種途徑,而農民和農村將在革命運動和改革運動中佔據核心地位。各派知識份子都致力於把農民改造成理想的國民,並引導農民加入由知識份子主導的各種救國運動。本書通過分析持不同立場的知識份子的著作,全面探討二十世紀上半葉中國知識份子有關農民形象、農村社會的性質、知識份子與農民的關係以及解決農村與農民問題的方法等方面的認識和構想。

旧庙新神:晚清变局中的孔庙从祀

孔庙是传统中国社会中重要的教育与祭拜孔子等儒家先圣先贤的场所,是儒家文化的重要象征。近代以来,“传统”遭受了严重的冲击,尤其是孔子及其祭祀、教育、文化空间孔庙,更遭到多重的批判与挤压。探索孔庙的变迁,即是透视近代中国社会变迁的有效视角之一。

本书从清末顾炎武、黄宗羲、王夫之这清初三大儒从祀孔庙事件入手,描绘近代变革大潮冲击下的孔庙从祀及其应对举措,从一个侧面反映了“近代思潮”与“传统思想”之间的冲突与张力,展现传统文化如何自我更新,从而为中华优秀传统文化如何在今天进一步焕发生机提供借鉴意义。

梁启超与中国文学的转变

本书主要探讨梁启超与中国文学转变之关系,具体从五个方面展开:观念、语言、文体、传播和新文学。在观念方面,检讨了十九世纪末二十世纪初梁启超文学启蒙观念的影响;语言 方面,通过对梁启超散文在词汇、语法和修辞等方面的考察,说明其写作对中国文白转变的贡献;文体方面,主要关注梁启超在小说和诗歌方面倡导所带来的正反影响;传播方面,主 要探讨梁启超《新小说》杂志的创办,如何引领当时的文学期刊潮流,以及对当时和后来的文学生态带来的改变;最后讨论的是梁启超在新文学兴起之后对中国文学尤其诗歌发展道路 所进行的反思,以展现新文学革命的复杂。

美国货币与财政史(1961—2021)

本书是一部美国经济政策史,作者艾伦·布林德作为美国最有影响力的经济学家之一,利用他深厚的第一手经验,对美国六十年的货币和财政政策进行了权威性的描述。

这本书跨越了从约翰·肯尼迪到特朗普的12位总统,以及从威廉·麦切斯尼·马丁到杰罗姆·鲍威尔的8位美联储主席,这是一个前所未有的宏观经济政策的内部故事。

本书专注于美国经济最重要的发展和长期变化,追溯了货币和财政政策的高低起伏,从肯尼迪的财政政策到拜登对疫情的反应,带领读者回顾了20世纪70年代的滞胀、吉米·卡特和保罗·沃尔克对通货膨胀的征服、里根经济学的兴起,以及2000年代的泡沫,然后针对最近的事件,包括金融危机、大衰退时期的货币政策进行了深入的分析。

明代赋役与白银

本书收录了梁方仲先生有关明代赋役的十六篇文章,对明代赋役的诸多方面,如明代田赋的税目、税率、本色、税额、输纳,户帖、鱼鳞图册等作为赋税征收依据的册籍,预备仓、易知由单等赋税征收中的相关规制,明代银矿的经营、开采与课税,国际贸易中白银的输入,以及明代民兵的兴衰等,都做了专门的考释,从不同角度完善充实了明代赋役研究,为相关研究奠定了基础。

秦帝国的诞生

《秦帝国的诞生》收录了西方汉学界罗泰、叶山的权威论文,日本汉学界渡边英幸、高村武幸、吉本道雅的代表作,上野祥史、土口史记的点评之作,以及江村治树的论文,文后首次系统整理了英语世界秦史研究文献目录。

本书采用考古学与文献学相结合的研究方法,整合睡虎地秦简等简牍材料及近五十年重要考古成果,聚焦秦统一前夜至秦帝国形成的历史阶段,系统地分析了秦国的政治、经济、文化及其与周边国家的关系,揭示了秦国自我意识和他者认识的发展变化。书中收录的论文不仅涵盖了秦国的起源传说、外部关系、经济政策等主题,还对秦国法律、行政体系以及统一后的国制变革进行了深入讨论,为理解秦帝国的形成提供了多维度的视角。

作为跨语际学术成果的集成,本书不仅勾勒出海外汉学界秦史研究的差异化路径,更通过考古材料与传世文献的互证展现了国际秦史研究的新局面。

人機文明傳

〈著名史學家 許倬雲 專序推薦〉/「豆瓣」8.9分 讀者高度評價

一部用故事組織歷史主軸,又從主軸豐富歷史細節的「技術vs.人類互動版全球史」

從東方主宰到西方崛起,用「科技史觀」推演人類版圖進化;

當君王和朝代不是主軸,戰爭與革命只是場副作用──

一本以技術革命談論數千年人類文明軌跡的大歷史鉅著

什麼是古代?什麼是現代?我們現在身處的這個世界是怎樣形成的?我們和祖先的生活又有什麼不同?那麼,請跟隨這本書,沿着機器和齒輪的軌跡,回到前世,回到古代,回到歷史

人类前史

在人类演化的漫漫长路中,人类是如何从与猿类相近的起点,逐步发展成为高级社会性动物的?澳大利亚国立大学哲学系教授、生物哲学权威金・斯特瑞尼在新作《智人的临门一跃》中,以“文化工具”与“社会契约”为核心,打破传统单一创新演化框架,通过跨学科研究揭示人类从人猿分野到构建复杂社 会体系的演化逻辑。

本书提出,人类演化源于双足行走、文化学习等细微差异形成的正向反馈循环,合作机制历经原始合作奠基、互惠规范成型、跨群体协作突破和等级社会诞生四次革命,“文化学习-合作-规范”的互动推动人类突破动物的社会性局限。斯特瑞尼融合生物学、考古学等多领域案例,解答“我们何以成为一种高级的社会性动物”的终极问题,既颠覆“工具论”等传统认知,又从演化史视角解析现代社会协作与不平等的深层根源,为理解人性、社会与文明提供跨学科思想盛宴。

数学的逻辑

为什么1+1=2?为什么奇数和偶数交替?代数的意义是什么?数学问题真的有且只有一种标准答案吗?

从实数、虚数到复杂的运算顺序,将“消除世界对数学的恐惧”视为终身奋斗事业的剑桥博士、谢菲尔德大学终身教授郑乐隽带领我们进入了一段从未见过的数学旅程,揭示了如何从看似不可能的来源中发现深刻的真相。作者认为,数学不仅仅是关于如何得到正确答案的科学,数学也是关于自己创造的科学和真理,是一段令人兴奋,令人畏惧,令人敬畏,终获得快乐的经历。她希望通过这本书的阐释,帮助读者理解数学到底是什么,通过理解数学的本质,消除关于数学的神话和误解,消除对数学狭隘的、缺乏想象力的认识,用有趣的数学思维理解我们的真实世界。

通往投降之路

1945年8月15日,日本宣布無條件投降,《通往投降之路》透過美國戰爭部長史汀生、太平洋戰略轟炸司令史帕茨將軍、日本外相東鄉茂德等三位關鍵人物的日記與記錄,生動還原了這場歷史性的抉擇,呈現他們的內心掙扎、動機與決策過程。

万有喜:司马迁笔下的秦汉历史文化

本书是秦汉史学家王子今教授解读《史记》的一部力作。作者打破常规的《史记》解读方法,并非按照本纪、表、书、世家、列传的顺序,或抽取《史记》中的某个部分,“按部就班”地进行讲解。而是从整体上把握《史记》的内容和要素,综合运用历史学、考古学、社会学、传播学、心理学等学科的研究手法,选取其中有趣且具有现实启发意义的点进行切入,再结合其他史料加以分析和讲解,以点带面,使读者了解了整部《史记》的特色以及秦汉时期的历史情况。无论对专业研究者还是历史爱好者,都是一部不可多得的好书!

王维十五日谈

王维,也许是唐代大诗人中我们“最为熟悉的陌生人”。“红豆生南国,春来发几枝”,“空山新雨后,天气晚来秋”,“行到水穷处,坐看云起时”……这些名句我们从小便熟能成诵,但若仔细再想,却又说不出具体的好处,而王维的真实面容,也一直被湮没在世家公子、美少年、音乐家、诗佛、“诗中有画、画中有 诗”这些固化标签之中。

夏王朝:天崇拜与华夏之变

夏朝真的存在吗?大禹治水是神话还是史实?太康为何失国?……在多重证据的互证中探寻夏代历史的可能真相,勾勒华夏文明早期演变的脉络。

聚焦夏史争议性问题,尽力厘清信史和神话的界限,再现多元一体的夏文化.

夏朝真的存在吗?大禹治水是神话还是史实?太康为何失国?本书以“天崇拜”为线索,串联起夏代器物、制度与信仰的演变,从微观的陶器纹饰到宏观的文明互动,揭示夏文化如何从多元走向一体。作者不仅梳理传世文献,更结合天文记录、气候数据、出土器物,甚至通过量化分析洪水与日食,试图在神话与信史之间划出清晰的界限。通过多重证据的互证,本书致力于探寻夏代历史的可能真相,勾勒华夏文明早期演变的脉络,演绎中华文明在孕育阶段的转型历程。

英国大历史

从英国的史前时期到罗马入侵、撒克逊人到来、黑斯廷斯战役,直至现代英国的崛起与衰落,通过清晰的章节划分与时间线梳理,读者能够轻松把握英国历史的发展脉络,理解各个时期关键事件之间的内在联系。书中不仅关注政治、军事等宏观层面,还以经济、文化、社会等多元视角俯瞰英国的沧桑巨变,让读者身临其境地见证它的荣光与动荡。。

征服密码:亚欧强盛的六大要素

内容简介

本书从考古学出发,结合历史学、语言学、人类学等多学科的研究成果深入探讨了贾雷德·戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》中提出的核心问题——亚欧大陆的文明何以在全球历史中占据主导地位。作者重新审视了约1万年来的人类社会发展史,围绕农业、文字、地图、冶金、骑兵、人群迁徙六大要素,揭示了亚欧大陆文明发展强于其他地区的底层逻辑。随着历史的演进,人类也在不断反思,由血腥征服转向和平共处。作者回顾了社会形态的演化及帝国的兴衰,强调了联合国等现代国际组织在维护全球和平与可持续发展中的重要作用

中华文明格局的起源:考古学的视角)

考古学具有大历史的宏观视角与长时段的时间尺度,有助于认识中华文明格局的形成与特点。从考古学角度看,中华文明格局有四个显著特点: 第一个是多元一体。这造就了中华文明的广大与悠久。第二个是南北相依。南北两个农业起源中心,为中华文明的发展提供了缓冲空间,是中华文明稳定发展的经济基础。第三、第四两个特点代表中华文明的两个发展方向:一个是向内陆发展,西北半壁与东南半壁河山形成共生关系;另一个是向海洋发展,稻作农业向东亚其他地区以及东南亚、大洋洲地区扩散。中华文明不仅是农业文明,而且具有多元的文化基础,其来源就是史前时代形成的文化生态格局。这个文化生态格局由四个部分组成:以农耕为主的东南板块、以游牧为主的西北板块、处在两者之间的生态交错带板块,以及海洋块板。四个板块之间的密切互动构成中华文明格局的基本框架。

逐北征西 : 清帝国的“大一统”时代

本书讲述了1600—1763年间建州女真从中国东北的一个地方政权崛起成为“大一统”帝国清王朝这一波澜壮阔的开拓史——从努尔哈赤的崛起到皇太极五征察哈尔,从顺治朝的抗俄斗争,再到贯穿康、雍、乾三朝的六次清准大战。

本书为普通大众读者所写,采用一手资料,写法如抽丝剥茧,把这段纷繁复杂的历史梳理得畅晓明晰,用通俗易懂的语言娓娓道来,不疾不徐。作者依托坚实的分析,打破常规认知,讲述皇太极如何纠正努尔哈赤的“三大弊政”,顺治帝对俄作战如何调兵遣将,康熙帝的军队改革,均令人信服;尤其善于考察历史细节,如书中设有八旗制度专题、清军火炮等武器详解、清淮大战的对阵示意图等篇章,让读者在鸟瞰大历史图景下,又获得身临其境的趣味。

渗透边界的秘密贸易 东南亚边境地带的走私与国家 1865-1915

通过大量历史档案,揭示殖民时期东南亚地下经济的隐秘真相,看走私者如何与殖民者斗智斗勇。

从边境变迁的独特视角,探索现代国家的形成历程,解读东南亚的现状与未来。

◎内容简介

从1865年至1915年,英国与荷兰在东南亚划分了各自的殖民范围,开辟出新的边界线。然而,这一过程却助长了由鸦片贩子、假币走私者、人贩子和军火商组成的庞大地下经济网络,边境地带的走私活动尤为活跃。

通过深入研究报刊杂志、旅行日记、司法档案、历史影像、航海日志、国际条约以及口述历史等史料,塔利亚科佐展示了英荷殖民国家形成期间,统治力量与走私者在边境地带进行的激烈较量。为了巩固统治,殖民政府探索、划定并执行其领土边界,借助测绘、通信、水文学、交通运输、医学、法律和军事等多个领域的技术创新,力图加强对走私活动的监控和打击。然而,走私并非孤立现象,而是一种普遍的反抗手段;走私者也非来自单一的社会阶层或民族群体,而是涵盖了殖民地内外不同背景的人群。他们利用地方知识、分散居住的人口、腐败的官员,甚至模仿国家的某些技术手段,持续挑战殖民帝国的权威。在此过程中,普通民众、合法商人、走私者与海盗之间的界限日益模糊,合法与非法活动、殖民者与被殖民者之间的关系也呈现出错综复杂的面貌。

时至今日,走私仍然是一些东南亚国家边境生活的一部分,走私者与国家之间的博弈未有止息。尽管边境常常被严格管控,但总有人试图突破限制。因为,对权力、道德和利益的追求从未停息。

记忆之场

法国著名历史学家皮埃尔·诺拉从 20 世纪 80 年代中叶开始,动员 120 位作者,穷十年之功, 编纂出版了由 135 篇论文组成的三部七卷、超过 5600 页的皇皇巨著——《记忆之场》。

与以往强调考索遗迹的历史研究不同,与法国“年鉴学派”倡导的“心性史”亦径庭有别,这部巨著旨在从文化-社会史语境中回溯历史,探讨形塑法国国民意识的记忆之场。诺拉声言:记忆研究不是要复原或建构历史,也不是回忆过去的历史;而是探究关于过去的现在忆;记忆在消失;与过去发生勾连的感情只残存于一些“场所”中。

《记忆之场》荣获法兰西学术院戈贝尔大奖,被选译为英、德、西、俄、日、韩等多种文字出版,成为讨论历史与记忆问题的必读之作。第一卷卷收录了《记忆之场》导言和《共和国》中《三色旗》《共和历》《〈马赛曲〉》《先贤祠》《市政厅》《阵亡者纪念碑》《旺代,地区-记忆》《巴黎公社社员墙》等 9 篇文章。

2️⃣ 本站的资源均来自于网络或用户网盘投稿,仅作个人学习使用,其版权均归原作者所有。

3️⃣ 我们非常重视版权问题,如有侵权请发邮件至mqd#live.com,我们会第一时间处理,敬请谅解!

4️⃣ 本站通用解压密码为:wxpop.com

我喜欢 旅游博客。酷阅读游记。